发布日期:2025-07-18

建筑与艺术学院专业介绍

招生专业(类):建筑类(建筑与规划);设计学类

招生专业咨询电话:010-51683705

招生专业咨询QQ群:建筑类:1080078743;设计学类:630404825

建筑与艺术学院可追溯到成立于1946年的原国立交通大学唐山工程学院建筑系,学院现有建筑学、城乡规划、环境设计、视觉传达设计和数字媒体艺术五大专业,并具有建筑学、城乡规划学、设计学硕士点。学院拥有众多知名学者,教学硬件先进完备,采用多样化的培养模式,科研实力雄厚,一批科研项目达到国内一流水平。学院拥有国家级一流本科专业4个、北京市级一流本科专业1个、国家级本科课程3门、承担国家级新文科教改项目、北京市级美育教改项目。近年来获评国家级教育教学成果奖二等奖1项,北京市教育教学成果奖一等奖1项,二等奖2项,北京本科高校产学研深度协同育人平台。

强劲的专业实力:建筑学、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术专业获批国家级一流本科专业建设点、城乡规划专业获批省部级一流专业建设点。建筑学、城乡规划专业均通过全国专业教育评估。

创意类交叉学科布局:覆盖建筑学、城乡规划、设计学的全创意产业学科与专业布局,建筑类和艺术类专业群的共存,形成艺术与技术相交融的学习氛围。

实践端培养模式:在社会实践类国家级一流本科课程《工作室制实践创新II》引领下,构建了多维体系的实践教学课程体系。结合学科竞赛、大学生创新创业计划、创新创业类毕业设计等教学环节,全面增强学生实践能力。北京交大-津发科技“人因智能交互实验室”获批北京本科高校产学研深度协同育人平台。

雄厚的科研实力:近年来共承担国家、省部级等各类科研项目100余项,年均科研经费超过3500万元以上。出版专著和专业教材70多部,在国内外发表各类学术论文400多篇,教师作品多次入选全国美展、全国环境艺术设计大展等全国性美术、设计展览。

国际化的培养体系:国际化的开放教学模式,广泛的国际交流与合作,与境外10余所大学建立合作交流,每年举办短期与长期海外交流项目。

知名学者:

夏海山:建筑学学科责任教授、博士生导师、建筑学博士、北京交通大学城市规划设计研究院院长、澳门城市大学特聘教授、博士生导师、2023年度华夏建设科学技术奖二等奖。2024年城市轨道交通科技进步奖一等奖。

郑方:建筑学教授、北京交通大学“卓越百人计划”引进人才、博士生导师、建筑学博士,2022年北京冬奥会中国国家速滑馆“冰丝带”设计总负责人、冬奥会国家游泳中心冰壶赛场(冰立方)设计总负责人。2024年北京市宣传思想文化领域重点人才工程。

李珺杰:国家级青年人才计划入选者,建筑学教授,苏黎世联邦理工学院客座教授,建筑学博士。获教育部科技进步二等奖、2019 AHA年度总冠军奖(国际唯一最高奖)、ASLA荣誉奖(国际奖)、2023年度华夏建设科学技术奖二等奖等。

韩林飞:城乡规划学学科责任教授、博士生导师、城市经济学博士、城市地理学博士后,俄罗斯建筑与建设科学院外籍院士,联合国教科文建筑科学院莫斯科分院院士、米兰理工大学教授。

张纯:北京市师德先锋,城乡规划系教授、博士生导师、人文地理学博士。中国城市规划学会理事、北京市师德先锋、Urban Rail Transit主编、世界银行TOD特聘专家,研究方向为交通与城市协同发展,职住空间关系与可达性研究。2024年城市轨道交通科技进步奖一等奖。

朱高儒:城乡规划系教授、北京大学博士,入选交通运输部青年科技英才、北京交通大学青英I类人才,是全国国土空间规划专班、国家综合立体交通网规划专班、生态环境部自然保护地监管专家,获得全国性行业科技奖励16项。

张野:北京市青年教学名师,设计系教授、硕士生导师、设计学博士。曾负责完成圆明园、北京动物园、洛阳地铁、南通地铁、合肥南站等重要视觉形象与导向标识系统设计项目。曾获得红点奖、IF奖、Pentawards金奖、A-design金奖等国际设计大奖。

教师职称:全院教职工106人,其中专任教师82人,具有博士学位的教师比例达到87.80%,其中教授19人(含研究员),副教授39人,博士生导师6人,硕士生导师58人,一级注册建筑师8人,注册规划师5人。

大类专业分流情况

招生专业(类) |

专业分流时间 |

科类 |

包含专业 |

所授学位 |

建筑类(建筑与规划) |

一年级第二学期 |

理工/不限 |

建筑学 |

建筑学学士专业学位(5+2本硕培养) |

城乡规划 |

工学学士(5+2本硕培养) |

|||

设计学类 |

一年级第二学期 |

艺术 |

环境设计 |

艺术学学士 |

视觉传达设计 |

||||

数字媒体艺术 |

建筑类(卓越人才拔尖班)实施“5+2”本硕贯通培养模式。具有高保研率、 高深造率、“建筑+规划+AI”学科交叉、“雄厚师资+超低生师比+小班精英教学”的全员导师制、“海外交流+国际联合工作坊”国际资源、“国家级一流本科实践课程+北京高校产学深度育人平台”的实践教学体系等核心优势。

大类分流方向为建筑学(交通建筑/绿色技术特色)、城乡规划(规划+交通+数据创新模式)。

拔尖班采用本硕贯通培养体系。本科阶段(5年)强化设计思维与学科交叉,完成建筑学核心课程+研究启蒙。师资雄厚,超低生师比,小班精英教学,全员本科导师制,直接衔接科研团队或校企联合课题。学生在满足学校保研条件下,保研率最高可达到100%。本科高年级学生可提前修读硕士阶段课程,通过者可认定学分。硕士阶段(2年)分方向深化(建筑设计、低碳建筑、城市设计、遗产保护等)。

办学历史可追溯到1946年,获评国家级一流本科专业建设点,多次通过建筑学专业评估,授予国际互认的建筑学学士学位,在最近的一轮评估中,获得“优秀通过”等级。在交通建筑与城市设计、绿色建筑技术和大数据空间分析与设计等方向形成特色,具有高年级本硕一体化工作室制、与国内知名大型设计企业设立的联合实践基地等。师资雄厚,超低生师比,小班精英教学,全员本科导师制。

本方案旨在培养理想信念坚定、家国情怀深厚、具备全球竞争力的建筑与规划领域未来领军人才。以立德树人为根本任务,对接国家文化强国、交通强国、城市更新、乡村振兴、新型城镇化、双碳目标等国家战略,结合建筑类专业科学与艺术、理工与人文相结合的特点,以交通行业特色为优势,强化专业基础能力培养,建构多模态、前沿性、跨领域、个性化的培养体系,在交通特色建筑设计、低碳建筑技术、文化遗产数字化保护、国土空间与交通协同发展等领域实现人才培养的创新突破。通过融合建筑学、城乡规划学、设计学、人工智能、生态学、社会学等多学科知识,培养掌握智慧城市设计、可持续建筑设计、智能建造、国土空间规划等核心技术,能够解决专业领域复杂问题,具备跨文化沟通能力与国际视野,兼具学术素养与实践能力的行业引领者。

建筑设计I-IV、建筑类专业导论、建筑设计原理、中国建筑史、建筑构造技术、外国建筑史、建筑物理环境、绿色建筑与系统工程、城市设计、住宅设计、大型公共建筑设计、专题设计、建筑细部、交通空间行为仿真、数字化技术与建筑、大数据城市设计方法、建筑环境及性能模拟技术、风景区与城市绿地系统规划、建筑遗产保护等。

毕业生近年来较高比例保送、考研到国内或留学在海外知名高校深造,可从事建筑设计、建设管理、建筑科技创新、咨询管理以及相关的教学、研究工作。主要就业范围:国家及省市政府部门、规划和自然资源委员会、建设厅等;建筑设计院(城乡规划院、建筑设计院、风景园林院);建筑科学研究院(绿色建筑高精尖研究中心、建研院);建设管理(发改委、建设局、规自委、国土局、交通局、园林局);轨道交通领域设计院、建筑开发咨询机构及房地产企业。

专业名称:建筑学 |

近三年平均情况 |

毕业人数 |

49 |

留学人数 |

10 |

近3年上研院校示例 |

清华大学 北京大学 天津大学 同济大学 东南大学 华南理工大学 上海交通大学 北京交通大学 |

近3年留学院校示例 |

哈佛大学 新加坡国立大学 伦敦大学学院(UCL) 新加坡国立大学 格拉斯哥大学 哥伦比亚大学 米兰理工大学 爱丁堡大学 悉尼大学 |

近3年就业单位示例

|

北京市规划和自然资源委员会 中共成都市委组织部 中国建筑集团有限公司 北京市建筑设计研究院 北京小米移动软件有限公司南京分公司 广州地铁设计研究院股份有限公司 中铁华铁工程设计集团有限公司 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 深圳市建筑设计研究总院有限公司 昆明市规划设计研究院有限公司

|

拔尖班采用本硕贯通培养体系。以“1+3+1+2”本硕培养模式(1年通识筑基、3年专业提升、1年本硕衔接、2年领域深耕)为核心载体,师资雄厚,超低生师比,小班精英教学,全员本科导师制,直接衔接科研团队或校企联合课题。学生在满足学校保研条件下,保研率最高可达到100%。本科高年级学生可提前修读硕士阶段课程,通过者可认定学分。

基于首都“四个中心”的区位优势、城市更新与乡村振兴协同并进的时代诉求、交通学科群国际领先的学校平台,构建“本研协同 + 交通赋能 + 国际视野”三位一体的培养体系,打造全国首个深度融合国土空间、智慧城乡、大交通的城乡规划专业。形成四大特色优势:

交通基因深度植入:创新建设“城乡规划+数字人文+交通协同”课程集群,依托轨道交通仿真中心等学校高水平平台,为城乡规划、城市更新、乡村振兴、国土空间与交通协同、城乡历史文化保护传承等领域培养高水平的复合型人才。

培养协同机制:实行学业导师制度,设置一体化专业实践创新工作室,自本科高年级至硕士阶段,直接衔接国家级、省部级等科研项目,并有机会参与国际联合教学与工作坊,构筑多维度、广视野、深实施的培养路径。

国际培养多元并行:与美国辛辛那提大学、意大利都灵理工大学等共建国际合作项目,开设联合国人居署联合工作坊,设专项基金支持学生参与智慧城市等国际实践。

政产学研深度融合:依托校企、校地等共建实践基地,实行“学术导师+行业总师”双导师制,真实参与京津冀协同发展、国家与地方重要工程项目。

2020年城乡规划获批北京市一流本科专业。2010年获批城乡规划二级学科硕士学位授予权,2011年获批城乡规划学一级学科硕士学位授予权。2017年起增设商务部援外城乡规划学硕士学历教育项目。2021年,城乡规划专业本科和硕士教育通过全国高等学校城乡规划专业教育评估。

立足国家“交通强国”“城市更新”“乡村振兴”“文化强国”等战略需求,培养兼具科学家思维与工程师能力的复合型高水平人才。

价值塑造:厚植家国情怀,强化社会治理、人民城市、城乡历史文化传承使命。

能力建构:掌握“空间规划+数字人文+智慧城乡”核心技术,具备解决智慧城市治理、跨区域交通协同、历史街区更新等复杂问题的系统能力。

跨界融合:构建“规划+交通+数据”跨学科知识体系,精通GIS空间分析、AI辅助设计等技术工具,胜任国土空间规划师、智慧城市架构师、遗产保护工程师等新兴职业。

国际胜任:通过中英文双语课程教学和海外交换联合培养,培养参与“一带一路”沿线国家新城规划的能力。

毕业生可胜任四大方向:国家部委规划管理(自然资源部/住建系统)、顶尖设计机构技术统筹(中国城市规划设计研究院)、科技企业智慧城市研发(华为城市大脑团队)、国际组织咨询顾问(联合国人居署)。

教学体系以空间规划与设计为基础,以城市交通协同为特色,融入数据科学和前沿技术,面向区域发展与规划、城乡规划与设计、城乡生态环境规划、城乡发展历史与遗产保护规划、城乡交通和基础设施规划等多元领域和方向。

城乡规划设计基础、中外建筑与城市建设史、地理信息系统、城乡规划原理Ⅰ、城市修建性详细规划、城市设计、城乡规划设计专题Ⅰ:交通与规划、城乡道路与交通规划Ⅰ/Ⅱ、城乡规划设计专题Ⅱ:数据与空间、城市控制性详细规划、城乡基础设施规划、城乡规划设计专题Ⅲ:城市与社会、城乡规划设计专题IV:乡村规划、国土空间总体规划、城乡社会综合调查研究等。

毕业生近年来较高比例保送、考研到国内或留学在海外知名高校深造,可从事城乡规划与设计,城乡规划管理,城市管理以及相关的教学、研究工作,主要就业范围:规划设计院(城乡规划院、建筑设计院、风景园林院);规划管理(发改委、建设局、规自委、国土局、交通局、园林局);规划开发咨询机构及房地产企业。

城乡规划专业近3届毕业生就业情况如下:

专业名称:城乡规划 |

近三年平均情况 |

毕业人数 |

18 |

留学人数 |

3 |

近3年上研院校示例 |

清华大学 北京大学 同济大学 中国科学院大学 东南大学 华南理工大学 |

近3年留学院校示例 |

香港大学 伦敦大学学院 墨尔本大学 新加坡国立大学 香港理工大学 西交利物浦大学 |

近3年就业单位示例

|

华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司 北京交研都市交通科技有限公司 湖北省规划设计研究总院有限责任公司 天津市海河建设发展投资有限公司 中国城市发展规划设计咨询有限公司 北京中建建筑设计院有限公司 中国工商银行股份有限公司北京市分行 中国雄安集团生态建设投资有限公司 中国共产党保定市委员会组织部 |

本专业为国家级一流本科专业建设点,特色在于以室内外设计为基础,与临近学科交叉培养兼具建筑、规划、景观、园林等复合能力的人才,“环境设计-建筑设计-规划设计”的专业交叉群,是本专业培养模式的核心竞争力,并构建了学业导师制、本硕一体化工作室制、国际联合教学、联合实践基地的全流程实践育人体系。

近年来,环境艺术专业办学实力显著增强,形成了以中青年教师为骨干,结构合理、教学严谨、思想活跃、具有国际视野的师资队伍。依托建筑最早成立的专业,与建筑、规划交叉,形成强大专业厚度和底蕴。

环境设计依托学院建筑学、城市规划、风景园林等学科平台,突出交通特色,建立京津冀轨道交通一体化建设等校级产学研合作平台,并与美、德、日、韩等国和台湾地区建立了合作及交流项目。

本专业培养适应社会经济和环境设计专业领域发展需求,具备扎实的设计学基础、系统的专业知识和能力,良好的综合素养和创新意识,健全人格和健康身心,较高的社会责任感和职业道德素质,较强的沟通能力与团队合作精神,能够从事环境设计专业领域的室内外设计、景观设计、相应施工监理等工作的复合型技术与管理人才。

室内设计基础、室内外环境设计一(居住空间)、景观设计基础、室内外环境设计二(住区景观)、室内外环境设计三(商业空间)、室内外环境设计四(商业景观)、室内外环境设计五(大型室内空间)、室内外环境设计六(城市公共空间)、室内设计原理、景观设计原理、环艺设计制图与表达、环境设计技术等。

毕业生可在相关政府部门及事业单位、专业设计院所、各类型设计和施工企业从事设计管理、设计施工经营等工作,或从事相关领域的教学和科研工作。

专业名称:环境设计 |

近三年平均情况 |

毕业人数 |

23 |

上研人数(保+考) |

7 |

留学人数 |

2 |

近3年上研院校示例 |

中央美术学院 中国传媒大学 北京理工大学 西南交通大学 上海交通大学 北京交通大学 |

近3年留学院校示例 |

曼彻斯特大学 |

近3年就业单位示例 |

中建交通建设集团有限公司 |

近三年调查数据显示,毕业生对母校环境设计专业的培养的整体认同度及认可度均较高,。近3年毕业生月收入水平逐年上涨,呈现出良好的职业前景与发展趋势。

本专业以"文化传承与未来创新"双轨驱动,构建品牌设计与文化创意两大特色方向,聚焦非遗活化、人文行旅视觉叙事及交旅融合系统设计三大领域。在品牌战略中,首创"交通+文旅"一体化视觉解决方案,主导京张高铁冬奥专项国家重点研发计划专项任务,在多项纵、横向课题中将高铁交互服务、景区智慧标识转化为文化传播载体;在文创领域,深耕非遗基因库与文旅融合场景开发,通过行旅AR/VR创新、非遗主题旅游衍生品等探索实践,实现传统文化在当代文旅产业链中的价值再生。

教研体系以"科技赋能人文行旅"为内核,构建"智能交互+文旅可视化+品牌生态"课程矩阵,依托本硕贯通工作室与圆明园、北京西站等多个社会横向服务单位,打造"交通枢纽文创设计""遗产旅游数字孪生"等特色课题。近三年指导学生围绕品牌专项斩获红点奖10余项,开发的"大运河文旅信息图谱"等十余项成果应用于大运河、圆明园、颐和园、北京动物园等国内知名景区,形成"文化解码-场景重构-产业赋能"的创新闭环。

在文旅融合、交旅融合国家战略背景下,本专业率先开展非遗行旅APP、人文行旅文化娱乐体验等前沿探索,通过视觉设计激活文化遗产的当代旅居体验,让中国美学深度介入全球文旅话语体系构建。

本专业以"设计即社会解决方案"为核心理念,培养具备文化洞察力与未来应变力的视觉价值创造者。通过构建"人文基因解码+数字技术赋能+社会场景创新"三维能力体系,使学生既能运用汉字美学、非遗符号激活传统文化基因,又能驾驭AI生成、数据可视化工具破解现代传播命题,成为:(1)文化转译者:通过老字号焕新、城市IP设计延续文明记忆,如在文旅数字导视系统中实现文化遗产的当代转译;(2)信息架构师:为智慧城市、公共交通构建可视化语言,主导杭州亚运地铁文化墙等公共空间叙事,破解复杂信息的社会传递难题;(3)场景创新者:开发非遗数字藏品、旅游遗产AR行旅地图等交旅融合项目,推动传统文化资源向文旅产业链价值转化;(4)伦理践行者:在适老化标识设计、乡村美育行动中践行设计向善,用视觉力量促进社会公平与可持续发展。

图案与图标设计、字体与版式设计、视觉传达媒介、图形创意设计、UI设计、品牌设计、商业设计、用户体验设计、文化创意设计等。

毕业生可在相关政府部门及事业单位、专业设计院所、各类型设计从事设计管理、平面(交互)设计师、设计经理等工作,或从事相关领域的教学和科研工作。

专业名称:视觉传达设计 |

近三年平均情况 |

毕业人数 |

28 |

上研人数(保+考) |

9 |

留学人数 |

2 |

近3年上研院校示例 |

清华大学 中国传媒大学 北京交通大学 |

近3年留学院校示例 |

京都艺术大学 爱丁堡大学 马里兰艺术学院 |

近3年就业单位示例 |

百度在线网络技术(北京)有限公司 北京希瑞亚斯科技有限公司 北京三快在线科技有限公司 北京与之科技有限公司 长沙全速网络技术有限公司 一天喜色(北京)文化发展有限公司 北京小米移动软件有限公司 今日头条科技有限公司 |

本专业为国家级一流本科专业建设点。构建了以交互设计和影像设计为核心的专业教育体系,在智能硬件设计、数据可视化、人工智能等多个交叉学科领域形成教学研究团队。本专业国际化程度高,全部教师有海外教育背景并具有双语授课能力。本专业构建了学业导师制、本硕一体化工作室制、国际联合教学、联合实践基地的全流程实践育人体系。

本专业培养适应智能信息时代的发展需求,具备扎实的设计实践能力、系统的设计知识、敏捷的创新意识以及良好的综合素养,健全人格和健康身心,较高的社会责任感和职业道德素质,较强的沟通能力与团队合作精神,能够从事数字媒体艺术专业领域的艺术创作、交互设计、影视技术等相应工作的复合型技术与管理人才。

《巅峰不傲,低谷不颓——数据解析中国女排》 刘丽烨 罗哲源 李英杰(数媒2017)

“2022米兰设计周——中国高校设计学科师生优秀作品展”北京赛区一等奖

人工智能艺术设计、视听语言、图形程序设计、智能硬件创作、数据可视化设计、数据生成艺术创作、影像艺术创作、媒体与交互设计、数字媒体艺术综合创作等。

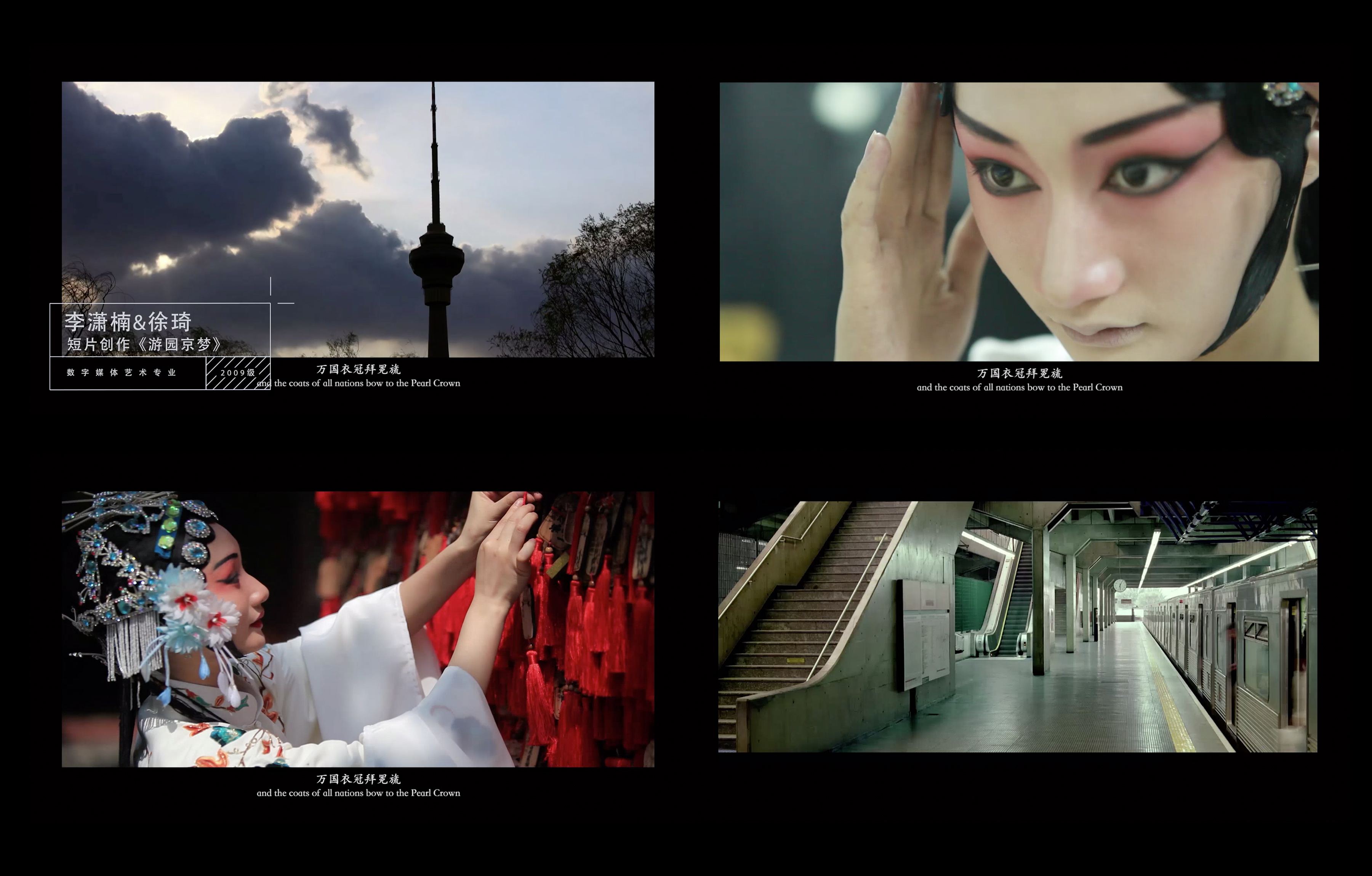

《游园京梦》徐琦(数媒2009)

“2013年第十二届四川电视节”金熊猫奖

学生就业方向均为国家重点发展且市场资金集中领域,包括信息服务设计、移动应用设计、用户研究与咨询行业、新闻与娱乐媒体、新兴自媒体行业、多媒体应用与内容制作、数字媒体艺术机构,以及游戏研发与制作行业等。

专业名称:数字媒体艺术 |

近三年平均情况 |

毕业人数 |

26 |

上研人数(保+考) |

8 |

留学人数 |

2 |

近3年上研院校示例 |

清华大学 北京大学 北京交通大学 中国传媒大学 中央民族大学 重庆大学 |

近3年留学院校示例 |

萨凡纳艺术与设计学院 皇家艺术学院 东京日本语研究所 南加利福尼亚大学 |

近3年就业单位示例 |

北京游工坊科技有限公司 中国共产党无极县委员会组织部 水羊国际股份有限公司 北京市车和家能源科技科技有限公司 北京畅游天下网络技术集团有限公司 用友网络科技股份有限公司 广州三七互娱科技有限公司 北京小米移动软件有限公司 |